2025年8月28日,中心研究团队在国际学术期刊《Insect Science》上发表了题为“Molecular basis and regulatory network of wing development in Bombyx mori”的综述研究。该研究系统整合了20E蜕皮激素和JH保幼激素的拮抗调控、多信号通路网络互作及基因突变表型,首次提出“表型驱动通路网络重建”研究策略,为昆虫翅发育进化机制及农林害虫防控提供了新视角。

家蚕作为鳞翅目模式生物,其翅发育涉及复杂的激素调控和信号通路网络。翅原基作为成虫翅的起源组织,受激素和各信号通路的协同调控,而自然突变为研究翅形态多样性提供了独特模型。

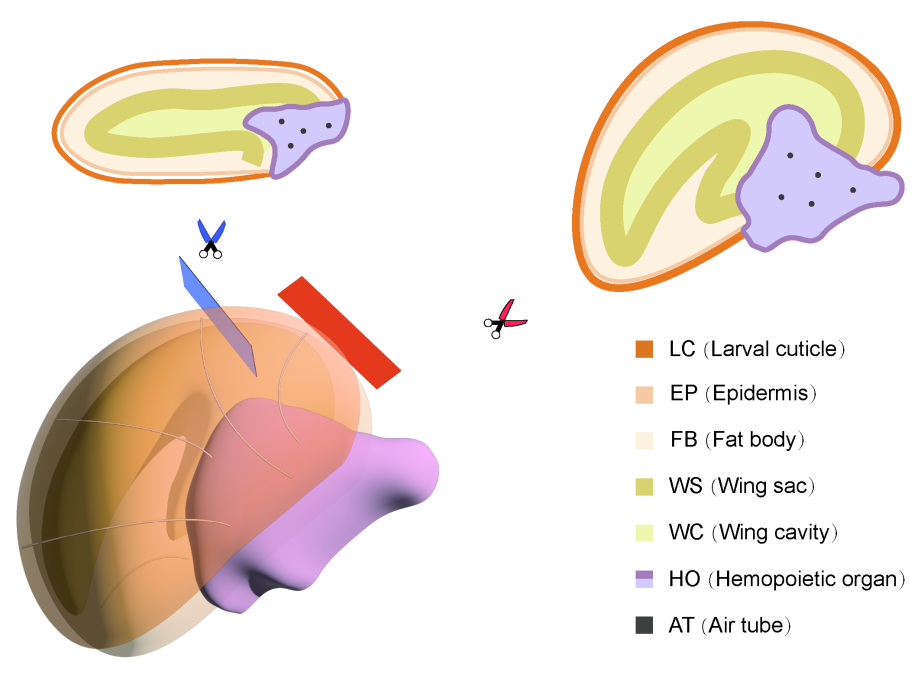

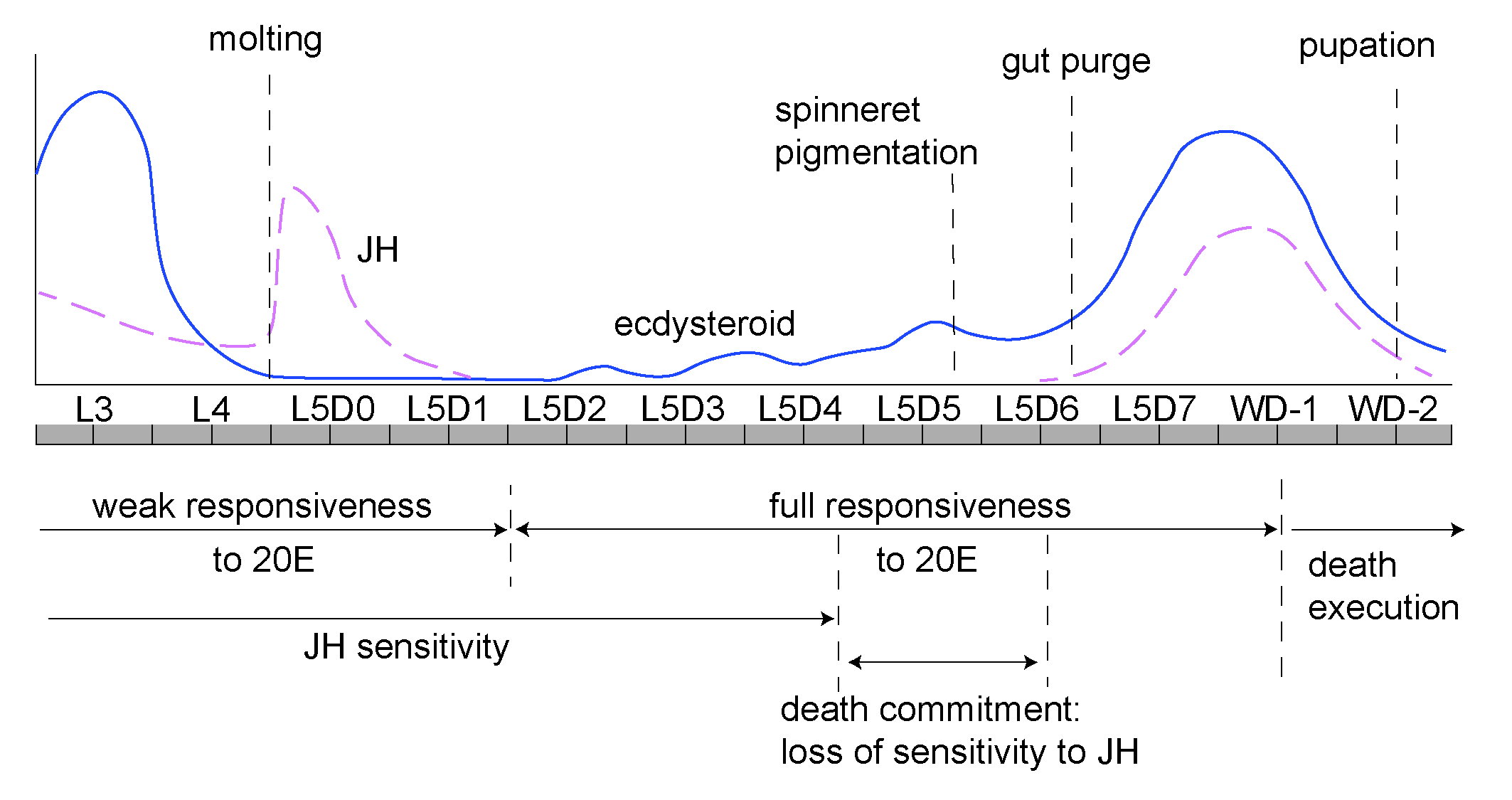

综述通过不同发育时间和空间角度阐述了家蚕翅原基的生长发育规律和内外部结构特征,并且以20E激素为起点,讲述了家蚕翅原基发育过程中信号传导机制:20E激素通过EcR/USP受体复合物激活下游转录因子,驱动表皮蛋白等基因的表达;JH则通过拮抗20E信号,维持幼虫特征,化蛹后二者共同决定翅硬化过程。

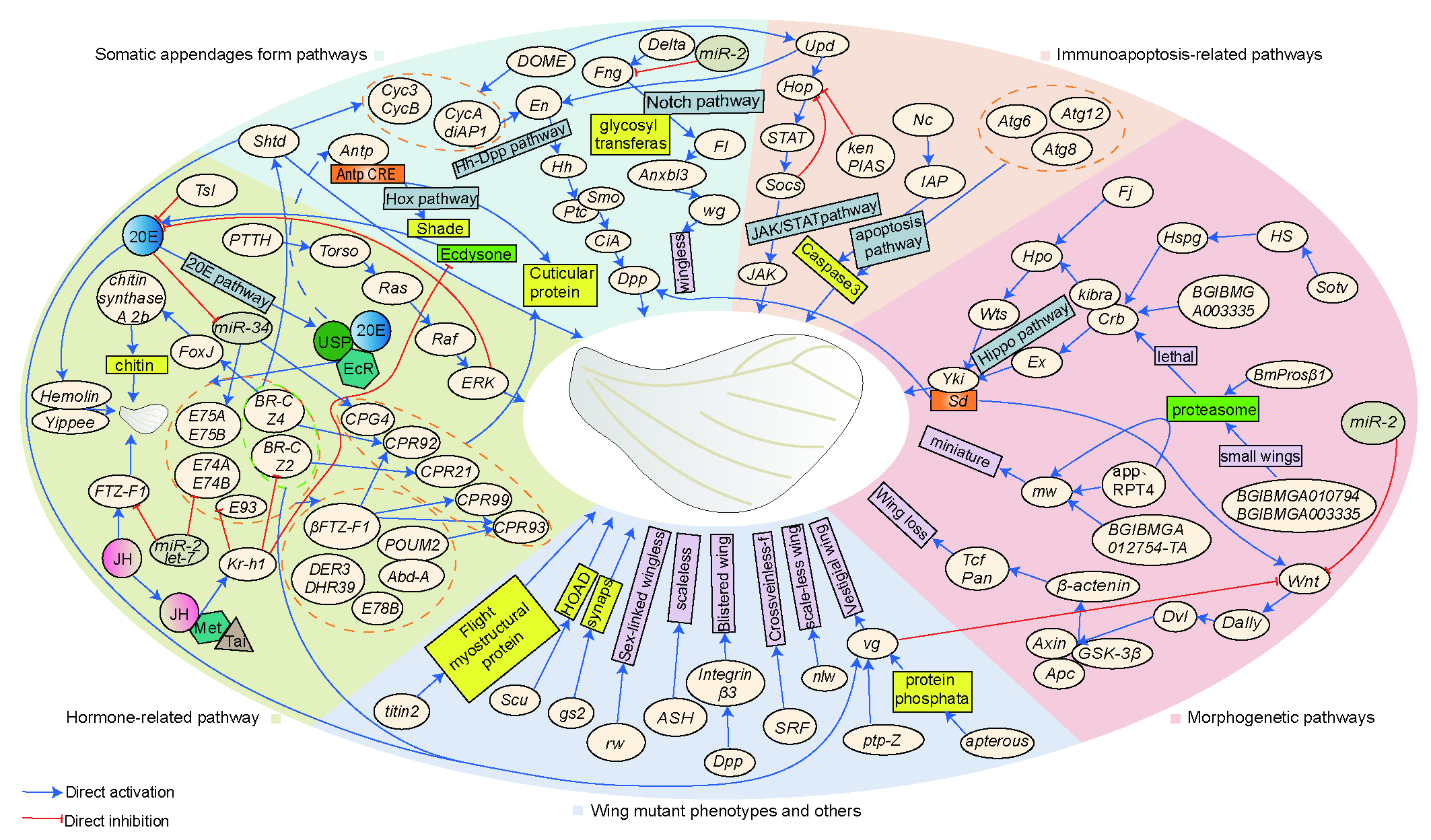

在发育进程中,信号通路交叉互作,综述通过不同板块将这些内容进行了可视化总结,包括躯体附肢形成(Hox、Hh、Notch通路),免疫相关(JAK/STAT、apoptosis通路),形态发生(Hippo、Wnt通路),miRNAs相关基因的调控等,这些通路和基因综述进行了上下游关系的网络总结。同时综述还报道了在自然发育和科学研究过程中家蚕翅发育的不同表型,包括小翅、无翅、伴性无翅、泡状翅、无鳞毛翅等,为翅多态性进化研究奠定了基础。

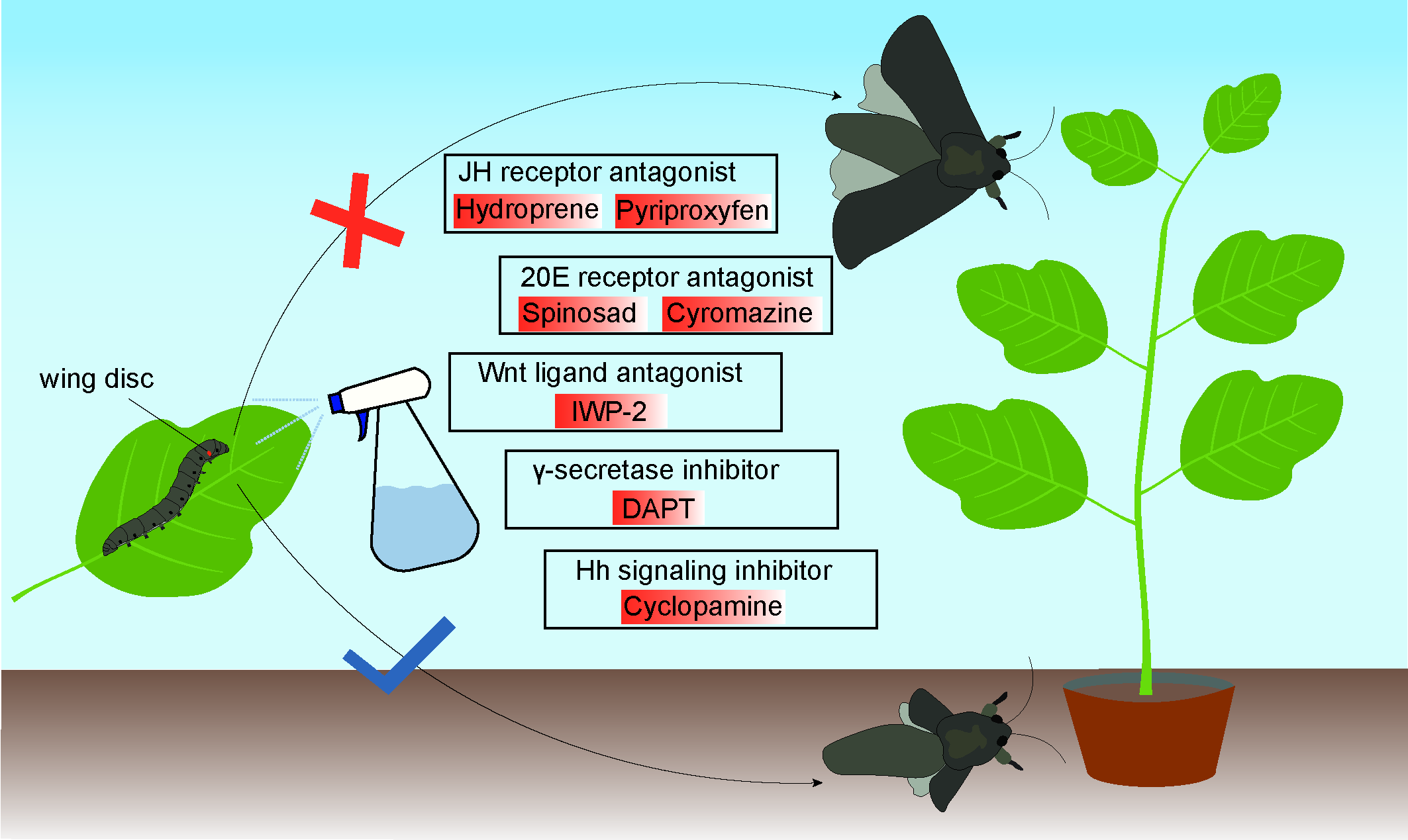

家蚕翅原基的发育研究不仅对昆虫学领域具有重要的科学意义,也为农业害虫的生物防治提供了潜在的应用前景,综述总结了通过某些保守的关键基因,对害虫进行生物防治药物开发,破坏害虫的飞行能力,减小其分布范围,精准遗传方法为农业用途提供了更高效、更环保的害虫防治方法。

该综述通过整合多研究内容,绘制了家蚕翅发育的分子网络图谱,为解析昆虫适应性进化及绿色害虫防控策略奠定了理论基础。

西南大学前沿交叉学科研究院生物学研究中心博士研究生陈浩为本文第一作者,赵萍教授为论文通讯作者。本研究得到了国家重点研发计划项目(2022YFD1201600、2022YFC3400400)的资助、重庆市自然科学基金(CSTB2025NSCQ-LZX0025)以及重庆市技术创新与应用发展计划(CSTB2024TIAD-KPX0026)的支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-7917.70131