近日,中心赵萍教授课题组在《Insect Science》上发表了题为“Peptidoglycan recognition protein L1 regulates intestinal immunity and microbial homeostasis via the IMD pathway in the silkworm, Bombyx mori”的研究论文。该研究系统揭示了家蚕肽聚糖识别蛋白PGRP-L1通过IMD免疫通路调控肠道菌群平衡的分子机制,为经济昆虫的健康养殖提供了重要的理论依据和潜在的分子靶点。

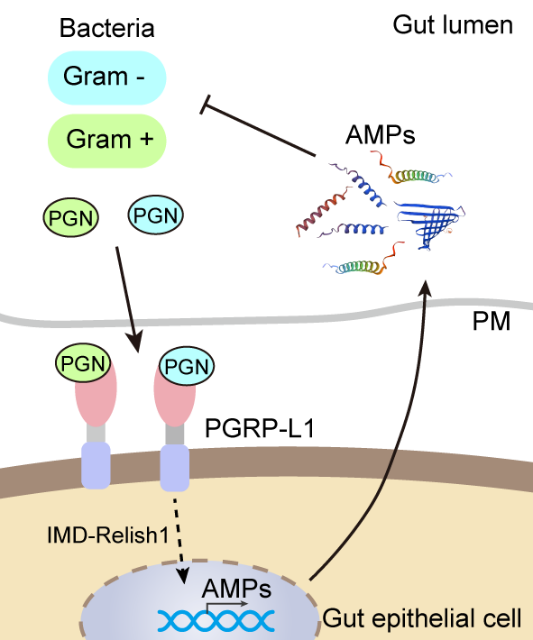

家蚕作为一种重要的经济昆虫和经典模式生物,其肠道健康直接关系到蚕桑产业的稳定与发展。随着产业升级,人工饲料正逐步替代传统桑叶,但由此引发的家蚕免疫力下降、发育迟缓等问题,已成为制约其推广的瓶颈,其背后的免疫调控机制亟待深入解析。针对这一问题,本研究首先系统鉴定了家蚕6个长型PGRP基因,并聚焦于其中表达量最高、组织特异性最强的PGRP-L1开展深入研究。研究发现,PGRP-L1特异性地定位在中肠上皮细胞面向肠腔一侧的细胞膜上,能够直接结合病原菌及其细胞壁成分肽聚糖。通过基因敲除和过表达实验,研究证实PGRP-L1通过IMD免疫通路特异性激活转录因子Relish1,进而调控抗菌肽的表达,从而有效增强肠道免疫防御能力。

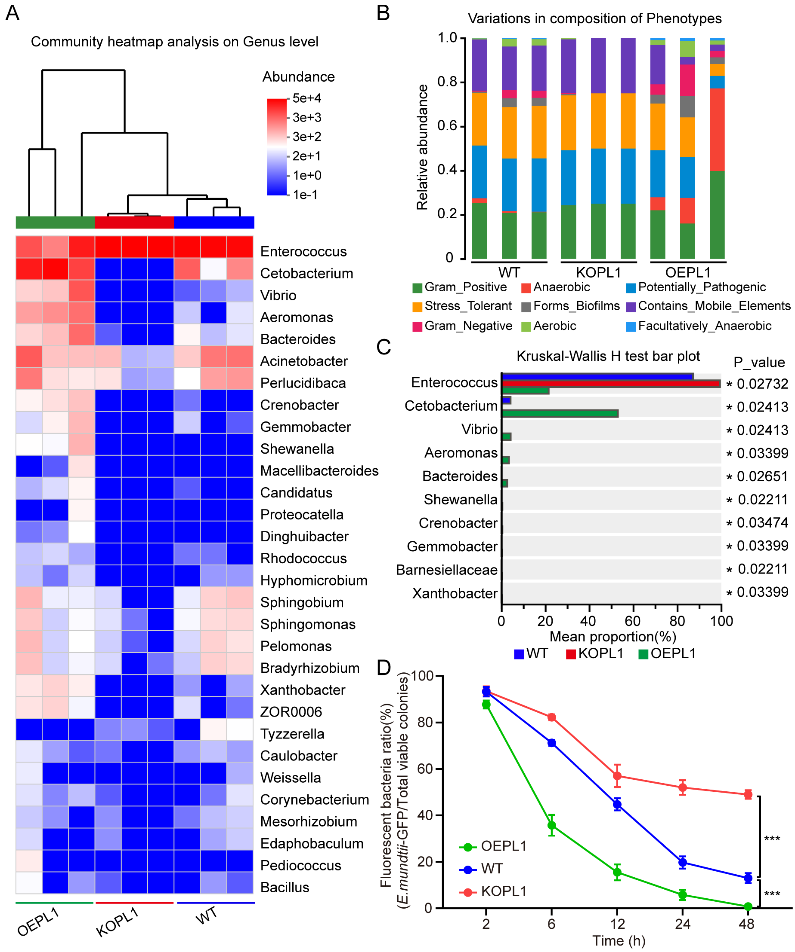

研究进一步发现,在桑叶饲养条件下,PGRP-L1敲除和过表达在早期都能促进幼虫生长,但只有过表达品系能保持与野生型相当的存活率,并显著提升全茧量、茧层量等经济性状。而在人工饲料饲养条件下,PGRP-L1敲除会导致肠道菌群失调,条件致病菌肠球菌异常增殖,致使幼虫在4龄眠前死亡;相反,PGRP-L1过表达品系则能有效富集有益菌群,显著提高幼虫存活率。这些结果表明,PGRP-L1是家蚕适应非天然饲养环境、维持生存的重要免疫因子。

该研究不仅从理论层面系统阐明了家蚕PGRP-L1通过IMD通路调控肠道免疫与菌群稳态的分子机制,更从应用层面证实PGRP-L1是提升家蚕人工饲料饲养效率的关键内在因子,为通过遗传改良或免疫调控提高经济昆虫养殖效益提供了新思路。

西南大学前沿交叉学科研究院生物学研究中心刘华伟副研究员和硕士毕业生孙小桐为论文共同第一作者,赵萍教授为通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、重庆市自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。

论文连接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-7917.70178