近日,西南大学生物学研究中心夏庆友教授团队在国际高分子科学顶级期刊《International Journal of Biological Macromolecules》上发表了一篇题为“Overexpression of bond-forming active protein for efficient production of silk with structural changes and properties enhanced in silkworm”的研究论文。该研究揭示了通过在家蚕丝腺中过表达三种成键活性小分子蛋白(Bond-Forming Active Proteins, BFAPs),显著增强蚕丝的物质结构和力学性能。

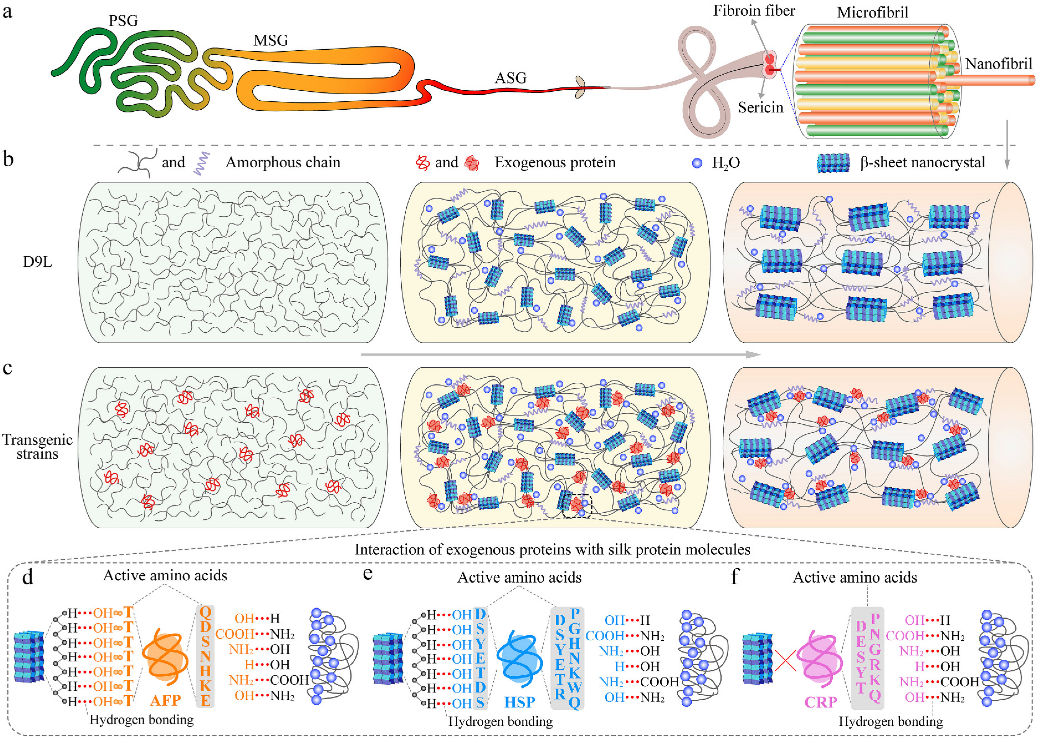

蚕丝由于其优异的力学性能、生物相容性和在生物医学领域的应用潜力而备受关注。传统的蚕丝结构改造方法已取得显著成果,但通过基因工程手段进一步提升蚕丝的力学性能仍具挑战性。研究团队通过基因工程技术,在家蚕的后蚕丝腺中成功表达了抗冻蛋白(AFP)、热休克蛋白(HSP)和富含半胱氨酸的低分子量蛋白(CRP)。通过一系列实验,包括流变学测试、动态机械热分析(DMTA)、同步辐射傅里叶变换红外光谱(S-FTIR)和同步辐射广角X射线衍射(S-WAXD)等,分析了这些蛋白对蚕丝结构和力学性能的影响。流变学实验结果表明,转基因家蚕液态丝素的粘弹性显著提高,显示出更好的分子网络交联程度。力学性能测试结果显示,转基因蚕丝的延展性、弹性模量、最大强度和韧性均显著提高。其中,AFP和HSP对力学性能的提升效果最为显著。S-FTIR和S-WAXD分析表明,AFP和HSP通过增加β-折叠结构含量、提高结晶度、细化晶体尺寸和适度降低取向度,显著增强了蚕丝的力学性能。

该研究通过基因工程手段成功提高了蚕丝的力学性能,揭示了成键活性蛋白在增强蚕丝结构和性能中的作用机制,深化了对蚕丝结构和性能之间的关系的理解。本研究为改良蚕丝及其他纤维材料提供了新的思路和理论基础,具有重要的学术价值和应用前景。

前沿生物学研究中心博士后彭章川为论文第一作者,赵萍教授和夏庆友教授为通讯作者。该项目得到了国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、中国博士后科学基金项目、重庆市自然科学基金博士后科学基金项目等资助。论文链接:10.1016/j.ijbiomac.2024.129780